制作工程

各2泊3日、全3回の滞在を通して、自分だけの「漆」の器を制作します。

第一回

夏

木地を選び、漆を塗って、自分らしい椀をデザインする

1日目(2時間半)

14:00〜【漆を知って、木地を選ぶ】

漆芸家 田中早苗さんとお話しながらリラックス。漆器ができるまでの行程や素材についてなど、「漆を知る」やさしいレクチャーを受けます。その後、大きさやかたちを比べて、自分好みのお椀の木地を選びます。

15:00〜【木地固め】

木地にヤスリをかけ、漆を染み込ませ易くします。希釈した「生漆(下地漆)」を椀に塗っていきます(高台以外の椀の外側と内側)。作業が終わったら、今後の制作工程や、TAEやまちでの過ごし方などお勧めを聞いて、ゆっくりお過ごしください。

2日目

お椀の休日 フリータイム

乾かすためにお椀を休ませる一日です。お部屋で寛いだり、まち歩きにでかけたり、思い思いにお過ごしください。過ごし方一例:着付け処で浴衣を借りて、まち歩きを楽しむなどおすすめです。

3日目(2時間)

10:00〜【お椀を研ぐ】

ヤスリを使って、下地を塗ったお椀を研いでいきます。

10:30〜【絞漆(しぼうるし)を塗る】

黒漆に豆腐を混ぜて「絞漆」を作ります。粘り気のある絞漆を刷毛でお椀に塗り、刷毛目跡をわざと残す「刷毛目技法」を用います。刷毛目跡の強弱で表情を出したり、模様を描いたり、オジリナル椀の個性を出すことができます。休憩を挟み、楽しみながらデザインしてみましょう。

第二回

秋

朱漆を練り、中塗りをする

1日目(3時間)

14:00〜【お椀を研ぐ】

1回目に塗った黒漆をヤスリで研ぎます。この後に朱漆を2回重ねて塗りますが、黒漆の刷毛目跡をどう浮き出させるかイメージしながら研いでいきましょう。

14:30〜 【色漆を練る】

漆に顔料を加えて練りあげ、朱漆を作ります。少し根気がいる作業ですが、よく練り上げるほど発色が良くなります。仕上がりを左右する大事な工程です。

15:30〜【朱漆塗り(中塗り)】

練った朱漆を濾し紙を使って濾過します。不純物が取り除かれた朱漆を椀に塗っていきます(高台以外の椀の外側と内側)。絞漆とは違いなめらかな質感の朱漆。刷毛の動かし方を意識しながら丁寧に塗り上げます。

2日目

お椀の休日 フリータイム

過ごし方一例:気候の良いこの季節、紅葉狩りや、秋の味覚を探しに、自転車での散策などいかがですか?

3日目(1時間)

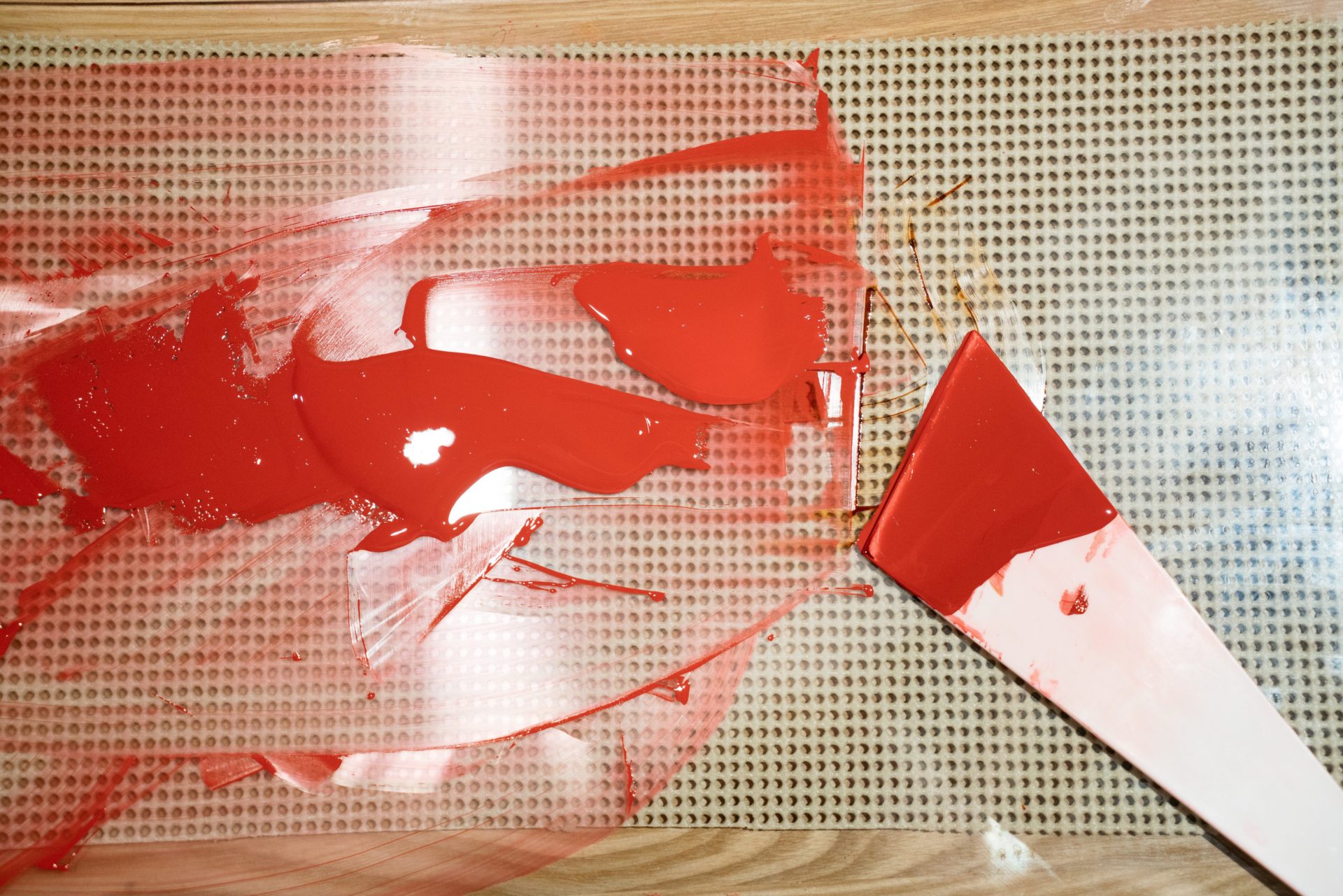

10:00〜【朱漆塗り(中塗り)】

お椀の高台部分に中塗りをします。絞漆の刷毛目がついていない箇所なので、定盤で試し塗りをしてから、朱漆を丁寧に塗っていきます。

第三回

冬

朱漆の上塗りをする

1日目(2.5時間)

14:00〜【朱漆を研ぐ】

前回塗った中塗りの朱漆を研ぎます。上塗り(2回目の朱漆を塗る)した時の刷毛目の出方をイメージしながら、丁寧に研いでいきます。

14:45〜【朱漆塗り(上塗り)】

朱漆を濾紙で濾過し、2回目の朱漆を塗ります(上塗り)。仕上げの塗りとなるので丁寧に塗っていきましょう(高台以外の椀の外側と内側)。

2日目

お椀の休日 フリータイム

過ごし方一例:外に出れば、雪に覆われた神秘的な景色に出会えるでしょう。宿からほど近い場所にある庄川峡で遊覧を楽しむなどおすすめです。

3日目(1.5時間)

10:00〜【朱漆塗り(上塗り)】

高台部分の上塗りをします。絞漆の刷毛目がついていない箇所なので、少し厚めに丁寧に塗っていきます。作業を終えたら、オリジナル漆椀の完成!「風呂」に入れて漆椀を乾かします。(※漆椀は数週間乾燥させてからお送り致します)

ご自宅にて

春

漆のうつわのある暮らし

ワークショップ終了から約3〜4週間後に、漆椀をお送り致します。お手元に届いてから、漆が乾くまで2〜3ヶ月お待ちいただきご使用ください。